Industriekultur und

Technikgeschichte

in Nordrhein-Westfalen

Initiativen und Vereine

- Startseite

- Einführung

- Referate

- Register der Vereine

und Initiativen

- Suche in Landkarten

- Direktsuche

-

Kontakt

- Impressum

|

Das Wort »Denkmal« (»Denk mal!«) beinhaltet eine Aufforderung zur Reflexion, zur Nachdenklichkeit, ggflls. auch zum Umdenken, zu einer Bewusstseinsänderung, aus der neues Handeln resultieren kann. Im engeren Sinne bezeichnet man mit Denkmal ein Objekt (z.B. eine Skulptur), das die öffentliche Erinnerung an bestimmte Persönlichkeiten oder Ereignisse wach halten soll. Um möglichst viel Aufmerksamkeit zu erlangen werden solche Denkmäler häufig an exponierter Stelle postiert, oder sie heben sich bewusst durch eine künstlerisch anspruchsvolle Gestaltung von ihrer trivialen Umgebung ab.

Im übertragenen Sinn definiert der Denkmalbegriff generell ein »Zeugnis aus vergangener Zeit« und differenziert hier zwischen »Kultur, Literatur, Natur, Boden oder Baudenkmal«, so nachzulesen in der Brockhaus Enzyklopädie (Bd. 5, Mannheim 1980, S. 251). Das Baudenkmal zeichnet sich häufig durch eine besonders qualitätvolle Gestaltung aus. Daneben können aber z.B. auch ein hohes Alter oder eine enge Beziehung zu einer berühmten Persönlichkeit (Goethes Geburtshaus!) hier den Denkmalwert legitimieren. Und schließlich werden gerne solche Bauten zu Denkmalen erklärt, die im Originalzustand (nahezu) unverändert erhalten und damit »typisch« sind für eine bestimmte Nutzung, eine bestimmte Epoche. Im Gegensatz zu den anfangs angesprochenen Denkmalen im engeren Sinn, dienen Baudenkmale in der Regel vorrangig einer praktischen Nutzung, d.h. zum Wohnen, Arbeiten, Feste feiern etc. Mit dem Begriff des technischen Denkmals bezeichnet man in erster Linie Bauwerke, die z.B. der Warenproduktion (Fabriken), der Förderung von Bodenschätzen (Bergwerke), der Energieerzeugung (zum Beispiel Kraftwerke) oder dem Transport und Verkehr dienen (zum Beispiel Brücken). Neben ortsfesten Bauwerken gelten auch Maschinen oder historische Fahrzeuge als (mobile) technische Denkmale. Beim Stichwort »Industriedenkmale« denkt man vorrangig an technische Denkmale aus der industriellen Warenproduktion, Förderung, Energieerzeugung etc. Denkmalpflegebehörden zählen aber häufig auch die Werkssiedlungen für Industriearbeiter zu dieser Denkmalsgattung. Dies erklärt sich aus der Fragestellung, inwieweit Fabriken das bauliche Erscheinungsbild ihrer engeren und weiteren Umgebung beeinflusst haben. Führt man diesen Gedanken am Beispiel des Ruhrreviers weiter, so sind zum Beispiel auch Häuser des privaten Mietwohnungsbaus, die vorzugsweise für Bergarbeiter bzw. Hüttenarbeiterfamilien errichtet wurden, ebenfalls »Industriedenkmale«. Oder Bauten die zur Versorgung dieser Menschen dienten: Ladengeschäfte und Wirtshäuser (materielle Versorgung), Amts- und Rathäuser (administrative Versorgung), Schulen und Jugendhallen (pädagogische Versorgung), Theater und Konzerthäuser (kulturelle Versorgung), Kirchen, Moscheen und Synagogen (Seelsorge) ... In der Zusammenschau konstituiert sich aus dieser Vielfalt eine »typische« Industrielandschaft, wie sie sich in vergleichbarer Form auch in den Kohlerevieren von Belgien, Oberschlesien oder Mähren etc. findet. Und eine solche Landschaft ist naturgemäß in stetigem Wandel begriffen. In diesem Zusammenhang ist es spannend, die bauliche Überlieferung einer Industrielandschaft möglichst umfassend und facettenreich auf ihren Zeugniswert hin zu untersuchen und sich dabei keineswegs auf die Fabrikbauten und Arbeitersiedlungen zu beschränken. Der Geschichtsinteressierte kommt dabei zwangsläufig wieder auf die einzelnen Baudenkmale zurück, die sich als Mosaiksteine zu einer Industrielandschaft konstituieren. Und Fragen über Fragen stellen sich ihm:

Mit Hilfe der folgenden Bildpassagen sollen einige der genannten Aspekte aus dem Themenbereich »Industriedenkmal und Industrielandschaft« als Quellen zur Industriegeschichte« illustriert und dadurch einprägsam verdeutlicht werden. |

||

|

||

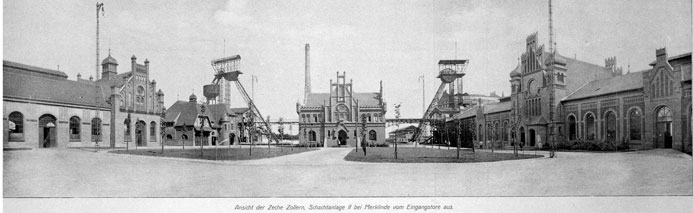

| Der »Ehrenhof« der Zeche Zollern 2/4: Im Zentrum das Verwaltungsgebäude mit originaler Giebelbekrönung (Foto Glückauf, 1905) |

Bildfolge 1 Der Ehrenhof der Zeche Zollern 2/4 - Zur Botschaft eines Baudenkmals Es ist eher die Ausnahme, dass Bauherren von Industriebauten Auskunft darüber geben, was sie mit der gewählten Architektursprache bezwecken. Im Fall der Zeche Zollern 2/4 in Dortmund Bövinghausen ist ein entsprechendes Zeugnis überliefert. |

|

| Bergassessor Paul Randebrock bekannte sich kurz nach der Fertigstellung der wesentlichen Tagesanlagen dazu, man habe im Fall von Zollern 2/4 »die Schönheitsregeln der Baukunst zur Geltung kommen lassen« wollen: »Man sagte sich, dass der Bergmann, dem man in den Kolonien ein behagliches Heim zu schaffen bemüht ist, es angenehm empfinden müsse, auch an der Arbeitsstelle schöne Bauten und große luftige Räume zu haben. Man wollte, ohne die Zweckmäßigkeit der Anlage zu beeinträchtigen, auf das ästhetische Empfinden der Leute fördernd einwirken.« (Paul Randebrock: Die Schachtanlage der Zeche Zollern II der Gelsenkirchener Bergwerks AktienGesellschaft, in: Glückauf 41, Jg. 1905, H. 25, S. 783) Wie die Zechengebäude damals auf einzelne Zeitgenossen wirkten, dokumentiert die Beschreibung eines Zollern Modells, das auf der Lütticher Weltausstellung von 1905 ausgestellt wurde. Damals würdigte der Autor eines zeitgenössischen Reiseführers, dass die Anlage, »mehr einem feudalen Schloßhofe als einer Industriestätte« ähnele, und erwähnte eigens die Maschinenhalle, »deren Größe und Schönheit die der meisten Prunksäle übertrifft«. (O. Fiedler: Lüttich und die Weltausstellung 1905, Berlin 1905, S. XV (= Griebens Reiseführer, Bd. 99) |

||

|

Trotz dieser Würdigung sollte man die öffentlichen Breitenwirkung der »Botschaft« der Zollern Bauten nicht allzu hoch ansetzen. So gibt es gerade aus den Anfangsjahren der »Musterzeche« nur eine spärliche Bildüberlieferung. Und Interviews, die das Westfälische Industriemuseum mit ehemaligen »Zolleranern« aus der Spätphase des 1966 stillgelegten Bergwerks führte, belegen keineswegs, dass diese Bergleute während ihres Arbeitsalltags die ästhetischen Qualitäten ihrer Wirkungsstätte bewusst zur Kenntnis genommen hätten. Überdies hat die Bergwerksgesellschaft auf Dauer gesehen keinen großen Wert auf eine denkmalgerechte Konservierung ihrer »Musterzeche« Wert gelegt und damit zugelassen, dass die Botschaft des Bauwerks mehr und mehr verwässert wurde. Beim zentral postierten Verwaltungsgebäude wurden z.B. 1935 die Giebelverzierungen, nachdem sie baufällig gewordenen waren, nicht etwa restauriert, sondern reduziert. Bei einer notwendigen Erweiterung dieses Gebäudes nahm man 1951 keine Rücksicht auf die vorgegebene, aufwendige Fassadengestaltung, sondern wählte eine erheblich schlichtere (und preiswertere) Variante. Es bleibt noch anzumerken, dass die Zechenanlage zwar ästhetisch ansprechend, aber nicht überall funktional gestaltet war. So mussten z.B. die Bergleute von der Waschkaue zum Hauptschacht eine längere Strecke über das Zechengelände zurücklegen, und zwar ungeschützt vor Wind und Wetter. Im Gegensatz zu anderen Bergwerken war auf Zollern 2/4 kein überdachter Gang über diesem Weg vorhanden. |

|

| Mißachtung eines Baudenkmals: Das Verwaltungsgebäude von Zollern 2/4 mit reduzierter Giebelbekrönung und plumpem Anbau (Foto West. Industriemuseum [=WIM], ca. 1980) |

||

|

||

| Wiederherstellung eines Baudenkmals: Das Verwaltungsgebäude nach der Restaurierung durch das Westfälische Industriemuseum (Foto WIM/M. Holtappels, 1995) | ||

|

Bildfolge 2 Im Bannkreis von Zeche und Hüttenwerk: Kolonie und Stahlstadt Das Fördergerüst symbolisiert den Bergbau, der Hochofen steht für die Erzverhüttung. Aufgrund ihrer beachtlichen Höhe dominieren sie manche Landschaftssilhouette in Industrierevieren und eignen sich demnach gut als »Denkmale«. |

||

|

|

|

| Zeche und Kolonie: Bergarbeiterhäuser an der Erdbrüggen-straße vor dem Doppelbock-Fördergerüst von Schacht 9 der Zeche Consolidation in Gelsenkirchen-Bismarck (Foto WIM/Th. Stachelhaus, 1988) |

Stahlstadt mit Hochofenkulisse: Blick durch die Edithstraße auf das Hüttenwerk Bruckhausen der Thyssen Krupp Stahl AG im Duisburger Norden (Foto WIM/Th. Stachelhaus, 1988) |

|

|

Dies macht verständlich, dass bei mehreren Zechen des Ruhrgebiets nach der Stilllegung lediglich ein einzelnes Fördergerüst vom Abbruch verschont blieb (z.B. Schacht Friedrich Thyssen 6 in Duisburg Hamborn, Schacht Erin 7 in Castrop). Beim Neunkirchener Hüttenwerk im Saarland erklärte man einen einzelnen Hochofen zum »Denkmal« und verzichtete auf seine Sprengung. In der Bergbau und Eisenhüttenbranche war werksnahes Wohnen im Schatten von Förderturm bzw. Hochofen üblich. Während die Bergarbeiterkolonien des Ruhrgebiets in großer Zahl seit drei Jahrzehnten im Blickfeld von Wissenschaft und Denkmalpflege stehen, fanden die gründerzeitlichen Stahlstädte bislang kaum ein nennenswertes Interesse. |

||

|

|

|

| Amputation eines denkmalwerten Bauensembles in Duisburg-Bruckhausen: Die prominenteste Hochofenkulisse des Ruhrreviers wird zerstört. (Fotos WIM/Th. Stachelhaus, 1988 - WIM/Th. Parent, 1998 | ||

|

Bildfolge 3 Industrielle Kulturlandschaft Zollverein |

||

|

Wer dieser Route folgt, kann auf exemplarische Weise nachvollziehen, wie der Steinkohlenbergbau mehr als hundert Jahre lang eine zuvor ländliche Region radikal umgeprägt hat. |

|

|

|

|

| »Der Eiffelturm des Ruhrgebiets«: Fördergerüst von Schacht 12 der Zeche Zollverein in Essen Katernberg (Foto Th. Stachelhaus, 1999) |

Typisch für das Ruhrrevier: Zufallsbebauung vor der Kokerei Zollverein (Foto WIM/Th. Stachelhaus, 1988) |

Dank für Zollverein-Almosen: Marmortafel in der Turmhalle der katholischen St. Josefskirche in Essen Katernberg. Durch die Unterstützung der Kirchengemeinde wollte die Zechenleitung politisches Wohlverhalten - etwa im Fall von Bergarbeiterstreiks - erkaufen. (Foto WIM/Th. Parent, 1993) |

|

Bildfolge 4 Baudenkmäler der Bevölkerungsinvasion Die Masseninvasion von Industriearbeitern in die anfangs dünn besiedelte Region zwischen Ruhr und Lippe machte vielerorts die Vergrößerung von öffentlichen Gebäuden notwendig, denn immer mehr Menschen mussten versorgt, verwaltet, seelsorgerisch betreut werden. Hierzu zwei Baudenkmale als Beispiele: |

||

|

1888 weihte die Gemeinde Sterkrade ein neues Amtshaus ein, ein repräsentatives Gebäude im Stil der Neurenaissance. Bereits wenige Jahre später erforderte die anhaltende Bevölkerungsinvasion eine Expansion des kommunalen Verwaltungspersonals und dementsprechend weiteren Büroraum. Bereits kurz nach 1900 musste das Amtshaus um einen Anbau ergänzt werden, der den Altbau an Nutzfläche deutlich übertraf, in der Fassadengestaltung allerdings erheblich bescheidener ausfiel. |

|

|

In Ruhrort entstand 1845-47 eine katholische Pfarrkirche als schlichter klassizistischer Saalbau mit Glockenturm. Nach dem Zuzug zahlreicher Katholiken infolge der Industriellen Revolution riss man bereits 1869 das Chorhaus wieder ab und begann dort mit dem Bau einer weitläufigen neugotischen Hallenkirche. Als nach drei Jahren das Geld ausging, waren erst die neue Choranlage, das Querschiff und ein Langhausjoch fertig. Seitdem präsentiert sich die Kirche als Kombination von zwei unterschiedlichen Baustufen. |

|

| Mehr Platz für Bürokraten: Gründerzeitliches Amtshaus mit großem Erweiterungsbau in Oberhausen-Sterkrade (Foto WIM/Th. Stachelhaus, 1988)

Der unvollendete Neubau: St. Maximilianskirche in Duisburg-Ruhrort Rechts der klassizistische, links der neugotische Bauteil |

||

|

Bildfolge 5 Denkmäler der Erinnerung an Ruhrpolen Ein großer Teil der Zuwanderer ins Ruhrgebiet stammte aus den preußischen Ostprovinzen und war mit polnischer oder masurischer Muttersprache aufgewachsen. Vor 1914 lebten schließlich mehrere hunderttausend »Polen« im Revier. In Reaktion auf einen starken behördlichen Germanisierungsdruck entstand dort damals eine spezifisch polnische Subkultur - mit eigenen Vereinen, Geschäften, Banken etc. |

||

|

Nach dem Ersten Weltkrieg verließen zahlreiche Ruhrpolen das Revier wieder; die übrigen ließen sich in zweiter oder dritter Generation assimilieren, d.h. eindeutschen. Heute besitzt das Ruhrgebiet kaum noch Zeugnisse von polnischer Religiosität, Kultur oder Wirtschaftskraft, da fast alles - aus Gedankenlosigkeit oder auch aus Fremdenhass - längst vernichtet worden ist. So findet sich die vermutlich einzig erhaltene polnische Hausinschrift des Ruhrgebiets in einer Nebenstraße im Norden der Bochumer Innenstadt: An der Giebelwand des Hauses Am Kortländer 2 erinnert der Schriftzug »Bank Robotnikow e.G.m.b.H.« daran, dass hier früher eine polnische Arbeiterbank ihren Sitz hatte. |

|

|

In der katholischen Kirche von Herne-Röhlinghausen stellt ein neugotisches Altarbild zwei prominente mittelalterliche Heiligengestalten aus Deutschland und Polen dar: Die Thüringer Landgräfin Elisabeth ist aufgrund ihres karitativen Engagements noch heute bei deutschen Katholiken sehr populär. Der Missionar und Bischof Adalbert von Gnesen wird von den Polen als Nationalheiliger verehrt. Das Altarbild ist ein Dokument für die Tatsache, dass um 1900 sowohl deutsche als auch polnischsprachige Katholiken in der Röhlinghauser Kirche seelsorgerisch betreut wurden. Es regt den Betrachter zu einer Beschäftigung mit der Geschichte der oft spannungsreichen Beziehungen zwischen Deutschen und Polen an. Und vielleicht zu Impulsen für die persönliche Standortbestimmung in der Frage eines friedlichen Zusammenlebens von Menschen unterschiedlicher Nationalität im Ruhrgebiet von hier und jetzt - einer Frage, die ja nach wie vor Aktualität und Brisanz besitzt. |

|

| Elisabeth von Thüringen und Adalbert von Gnesen: Heiligengestalten aus Thüringen und Polen auf einem Altar bild in Herne Röhlinghausen (Foto Th. Stachelhaus, 1999) »Bank Robotnikow e.G.m.b.H.«: Polnischer Schriftzug am Haus Am Kortländer 2 in Bochum |

||

|

Bildfolge 6 Neue Botschaften Oft sind es die unscheinbarsten »Denkmale«, die - wenn man darauf gestoßen wird - nachhaltig zum Denken anregen. Zur Selbstvergewisserung und persönlichen Standortbestimmung können besonders Denkmale helfen, bei denen sich geschichtliche Entwicklungslinien oder Brüche in Form von Änderungen der ursprünglichen Denkmals Botschaft widerspiegeln. Hierfür zunächst noch ein weiteres Beispiel aus dem Themenbereich »Deutsche und Polen« - und zwar ausnahmsweise nicht aus dem Ruhrgebiet, sondern von einem Baudenkmal aus der mittelpolnischen Stadt Gniezno, die bis 1920 zum Deutschen Reich gehörte (damals: Gnesen). Am Hauptportal der ehemaligen evangelischen Kirche dieser Stadt zeigt ein Medaillon einen Engel, der sich auf einen Steinblock stützt. Die Inschrift auf diesem Steinblock wurde später übertüncht, die Botschaft somit unlesbar gemacht. Noch später bröckelte die Farbschicht allerdings wieder ab, und die ursprüngliche Botschaft wurde in Teilen wieder sichtbar: Man liest die Worte »Fürbitte«, »Danksagung« und »Obrigkeit«. Die Denkmalskarriere dieser Inschrift lässt sich wie folgt interpretieren: Um 1900 demonstriert die deutsche, protestantische »Obrigkeit« in Preußisch-Polen ihre Herrschaftsansprüche mit Hilfe einer Inschrift an der evangelischen Kirche von Genesen. |

||

|

Später wendet sich das Blatt: Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs kommt die Stadt zum neu gegründeten polnischen Staat, nach 1945 werden sämtliche verbliebenen deutschen Einwohner vertrieben. Die (deutsche) evangelische Kirche wird jetzt katholisiert und polonisiert und man tilgt ganz bewusst die deutsche Inschrift am Portal, durch deren Botschaft man sich offenbar provoziert fühlt. Jahrzehnte später wird diese Tilgung durch den Zahn der Zeit partiell wieder rückgängig gemacht und keine Obrigkeit schreitet mehr dagegen ein. Denn seit der »Wende« von 1989 ist - so könnte man interpretieren - die radikale Ausmerzung von Erinnerungen an die deutschen Jahrhunderte jenseits von Oder und Neiße nicht mehr so vordringlich wie in den kommunistischen Jahrzehnten zuvor. Kommen wir für ein weiteres Beispiel nun zurück ins Ruhrrevier! Eine bemerkenswerte, sicherlich ungeplante Denkmalkarriere durchlief ein Stern, der die Pflasterung des Vorplatzes vor der St. Anna Kirche im Dortmunder Westviertel dekoriert. In Verbindung mit Steinfiguren der Vorfahren Christi am Portalgiebel (dort u.a. auch König David), soll dieser Stern die alttestamentliche, d.h. jüdische Herkunft des Erlösers symbolisieren. Durchaus im Einklang mit dieser Interpretation, fühlten sich die Dortmunder Machthaber des Dritten Reichs durch den »Judenstern« provoziert. NS Formationen grölten antisemitische Lieder (»Wenn Judenblut von unseren Messern spritzt, geht's und noch mal so gut«), wenn sie an der Kirche vorbeimarschierten. In der Gemeinde, wo benachbarte Geschäfte um ihren Umsatz fürchteten, wurde daraufhin erwogen, das »anstößige« Symbol aus dem Straßenpflaster zu tilgen. Wie wir noch heute sehen können, blieben die Verantwortlichen standhaft. Als Zeugnis von Widerstand im Dritten Reich ist Stern im Straßenpflaster inzwischen zu einem Denkmal von anderer, höherer Qualität geworden. |

|

| oben: Obrigkeit in Gnesen: Übertünchte Inschrift an der ehemaligen evangelischen Kirche in Gniezno in Mittelpolen (Foto WIM/Th. Parent, 20000) unten: Der Stern von Bethlehem als Judenstern: Pflasterung vor der St. Anna Kirche an der Rheinischen Straße in Dortmund |

||

|

||

|

Bildfolge 7 Denkmal als Erinnerungsstätte an Industriearbeit Die didaktische Erschließung von Industriedenkmalen für die Öffentlichkeit ist u.a. die zentrale Aufgabe von Industrie- |

||

|

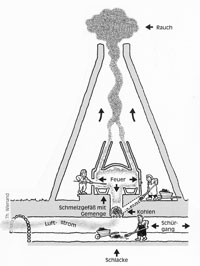

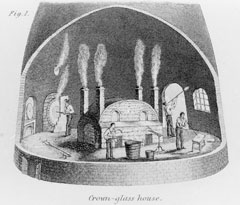

Auf der Hattinger Henrichshütte realisiert das Westfälische Industriemuseum des Landschaftsverbands Westfalen Lippe ein »biographisches Konzept«. Am Originalschauplatz dokumentiert der »Weg des Eisens« eine große Vielfalt an unterschiedlichen Arbeitsvorgängen: von der Anlieferung der Rohstoffe bis zum fertigen Produkt. An den einzelnen Arbeitsplätzen kommen die betroffenen Arbeiter als Zeitzeugen zu Wort und berichten über ihre Tätigkeit als Bunkerarbeiter, Möllerfahrer, Kranfahrerin, Formerlehrling, Schlackenmann ... Auf dem Foto sieht man ein Ensemble aus Bild und Textquellen, das an den ehemaligen Werksbahngleisen über die Tätigkeit des Rangierers informiert. Der Gernheimer Glashüttenturm am Steilufer der Weser wirkt auf den ersten Blick wie eine monumentale Landmarke. Es war die Aufgabe des Westfälischen Industriemuseums, dieses Baudenkmal zu interpretieren - in seiner technischen Funktion und in seinem sozialgeschichtlichen Zeugniswert: Form und Größe des Turms erklären sich mit der technischen Notwendigkeit, durch eine effektive Kaminwirkung die hohe Schmelztemperaturen im Schmelzofen zu garantieren. Die harte Arbeit der Glasmacher wird den Museumsbesuchern u.a. mit Hilfe von historischen Bildquellen illustriert - sowie durch Schauproduktion am rekonstruierten Schmelzofen. |

|

| Turmkegel als monumentales Baudenkmal: Historischer Glashüttenturm in der ehemaligen Glasfabrik Gernheim in Petershagen-Ovenstädt bei Minden (Foto WIM/M. Holtappels - A. Hudemann, 1996) |

||

|

||

|

|

|

| Turmkegel als technischer Funktionsbau: Wie ein riesiger Kamin sorgt der Turm für einen raschen Rauchabzug aus dem Schmelzofen und verstärkt den Zustrom von Verbrennungsluft durch den Schürgang (Skizze WIM /th. Wiemand, 1995) |

||